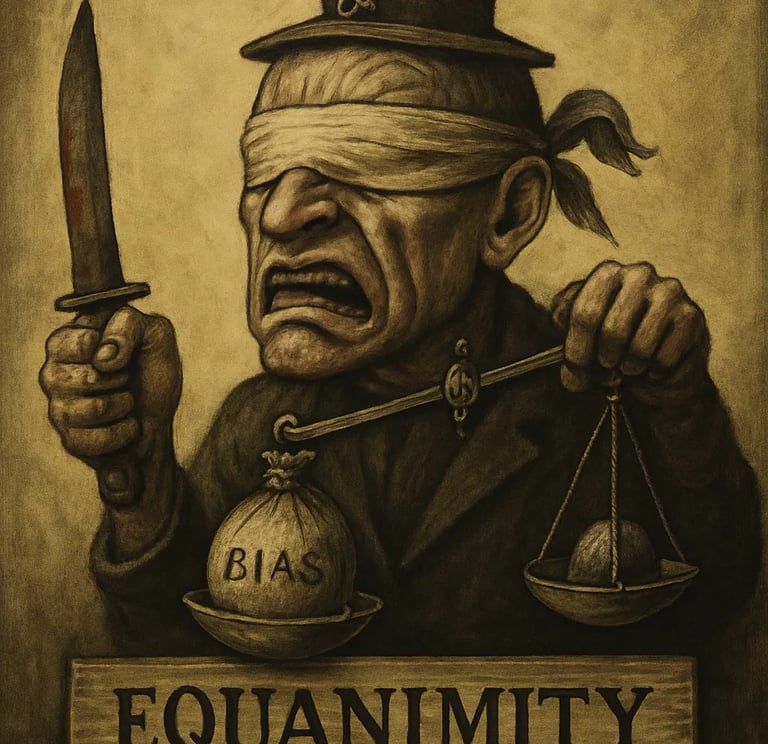

Ecuanimidad: la utopía que la conciencia humana nunca abrazó

Hay una verdad incómoda que atraviesa la historia de nuestra especie: el ser humano no sabe juzgar sin inclinar la balanza. No se trata de un

METROPOLICAREVOLUCIÓN INTELECTUALLITERATURAINCONSCIENCIAIRREVERENTES

Miguel Rico

10/26/20254 min read

El ojo que no ve lo que mira

Nos declaramos racionales, pero el pensamiento humano se encuentra, casi siempre, hipotecado a sus propias pasiones. Miramos el mundo a través de lentes teñidos por el miedo, la conveniencia y la herencia cultural. Así, nuestra brújula moral no señala el norte, sino el lugar donde se acumula aquello que deseamos. Y en esa dirección avanzamos, convencidos de que seguimos el mapa correcto.

El hombre —ese animal que se cree juez de todas las cosas— observa el mundo no para comprenderlo, sino para confirmar que sus prejuicios son correctos. Llama a este acto “pensar”, aunque no sea más que un ejercicio de reafirmación. Nuestras creencias son trincheras, y toda idea que las amenace se convierte en enemiga a neutralizar.

La Eterna Inhabilidad Humana para la Ecuanimidad: Crónica de un Juicio Sesgado

La historia de la humanidad podría resumirse como una larga conversación consigo misma, plagada de malentendidos. Entre las aspiraciones más nobles que proclamamos está la ecuanimidad, ese ideal de juicio justo, equilibrado, libre de la sombra del interés propio. Sin embargo, la ecuanimidad es para nosotros como una estrella distante: visible, inspiradora… e inalcanzable.

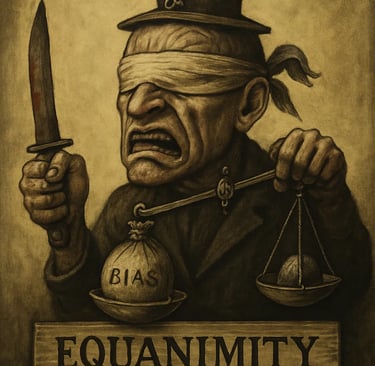

La prisión invisible del sesgo

Vivimos en una celda con barrotes invisibles: los sesgos cognitivos. No importa cuánta información poseamos, siempre encontraremos la manera de doblarla hasta que encaje en la forma de nuestras obsesiones. Esta deformación no es un accidente mental; es una estrategia de supervivencia emocional. La verdad desnuda es insoportable, porque implica reconocer que nuestro mundo interno no es el mapa del mundo real.

Obsesiones que se disfrazan de virtud

Hay en nosotros un arte sutil: el de transformar lo mezquino en respetable. La obsesión por el poder se presenta como liderazgo visionario; la avaricia se viste con el traje impecable del éxito; el deseo de dominar al otro se nombra orden, ley o seguridad. El lenguaje nos absuelve, incluso cuando la verdad es evidente para quien no tema mirar sin filtros.

El culto secreto de la obsesión

Pocas fuerzas gobiernan al ser humano con más firmeza que sus obsesiones. La del poder, la del reconocimiento, la de la posesión. Sin embargo, rara vez las llamamos por su nombre. Preferimos la ficción amable: al poder lo nombramos liderazgo; a la codicia, ambición legítima; al control, orden social. El lenguaje no solo comunica: absuelve. Nos permite seguir creyendo que nuestros actos son racionales, aunque estén movidos por pulsiones primitivas.

Negación: la anestesia de la conciencia de un pacto silencioso

La negación no es ignorancia: es conocimiento reprimido. Sabemos que estamos destruyendo la base de nuestra propia existencia, pero preferimos diluir ese saber en frases como “así es la vida” o “no podemos hacer nada”. Este pacto silencioso nos mantiene funcionales, pero nos condena a repetir el daño. En el fondo, sabemos que admitirlo sería dinamitar el edificio de nuestras justificaciones.

Tal vez nuestra más refinada capacidad sea la de no ver lo que vemos. Un pacto tácito recorre la especie: si todos callamos ante la evidencia incómoda, esta dejará de existir. Así destruimos ríos, selvas y comunidades; así permitimos guerras y abusos; así aceptamos desigualdades tan absurdas que, en cualquier otro animal, serían motivo de rebelión. Pero nosotros, dueños del verbo y de la excusa, preferimos sostener la farsa.

La moral como reflejo deformado

Nuestra moral no es un pilar, sino un espejo distorsionado. Nos vemos virtuosos cuando castigamos las faltas de los otros, pero encontramos excusas para las nuestras. La justicia se convierte en un arma de geometría variable, calibrada según el bando, la cercanía o la utilidad. Pretendemos que existe un código universal, pero en realidad solo aplicamos reglas que no amenacen nuestros intereses.

Nuestra moralidad, tan celebrada en discursos y monumentos, no es un código inmutable sino un espejo líquido. Su forma cambia según quién lo sostenga y hacia quién lo incline. La justicia se aplica con mano pesada al adversario y con guante de seda al aliado. Nos indignamos por las injusticias lejanas, como si la distancia geográfica pudiera lavar nuestra responsabilidad.

El miedo a la ecuanimidad: la utopía que tememos alcanzar

La ecuanimidad exige el coraje de desarmar el yo. Significa aceptar que aquello que defendemos como verdad podría ser solo la versión que más nos conviene. Y ese es un precio que casi nadie está dispuesto a pagar. Por eso, aunque la proclamamos como virtud, la evitamos en la práctica. No es que no podamos alcanzarla: es que no soportamos lo que revelaría sobre nosotros mismos.

En el fondo, la incapacidad para ser ecuánimes no es una falla ética, sino una característica ontológica. Sin sesgos, sin obsesiones, sin negaciones, tal vez dejaríamos de reconocernos como humanos. Y quizá, por eso, la ecuanimidad no será nunca nuestro destino, sino apenas un faro lejano: una luz que admiramos desde la orilla, pero a la que nunca nos atrevemos a navegar.

Ser ecuánime exige más que equilibrio: demanda un acto de autodesnudez intelectual, una renuncia al confort de las certezas heredadas. Y tal vez ahí reside la razón de nuestro fracaso: tememos la ecuanimidad porque nos arrancaría las máscaras, porque nos obligaría a reconocer que gran parte de nuestras convicciones no son verdades, sino refugios.

Así, seguimos orbitando en torno a la ecuanimidad como quien gira alrededor de un sol que nunca alcanzará. Un sol que, aunque inalcanzable, ilumina la paradoja de nuestra especie: aspirar a la imparcialidad, pero vivir aferrados a nuestros sesgos como si fueran la última defensa contra un universo que, sin ellos, tal vez nos resultaría insoportablemente real.

Hay una verdad incómoda que atraviesa la historia de nuestra especie: el ser humano no sabe juzgar sin inclinar la balanza. No se trata de un defecto accidental, sino de una condición estructural de nuestra conciencia. La ecuanimidad, en su pureza, nos es tan ajena como el silencio absoluto lo es al ruido del mar.

No te pierdas el acceso exclusivo entre bastidores, demos anticipadas, transmisiones en vivo y otros beneficios al suscribirte a nuestro boletín.

Suscribete